代々久助の系譜

~初代から10代目まで、髙木家の歩み~

文政2年(1819)創業の廣久葛本舗は、店主は代々髙木久助を名乗り、現在は10代目が久助本葛をつくっています。その初代久助は、本葛づくりを習得するため紀州保田村で修行を積み、代々の久助が一子相伝の技を継承し現在に至っています。

江戸時代には秋月藩の特産品として藩の財政を潤し幕府御用達の品に。明治以降は宮内省御用、また、昭和天皇即位の大嘗祭の折の献上品に久助本葛も選ばれ、この上ない栄誉に浴しました。

日本の高度成長期、和から洋へと日本人のライフスタイルの変化に伴い本葛の消費が減少し、とくに業務用では価格の高い本葛は敬遠され、代わって価格の安い甘藷デンプンが使われるようになりました。そのときから、廣久葛本舗では直接消費者に販売する小売へと方針を転換。その商品開発の中で今も好評をいただいている「葛湯」が誕生しました。

現在は、秋月で原料の寒根葛がとれなくなったため鹿児島県の鹿屋に自社工場を建設し、豊富に収穫される原料を集めて半製品まで加工、最後は寒の締まる秋月の気候と水で仕上げています。

時代に翻弄されながら廣久葛本舗はまもなく創業200年を迎えます。髙木家の家系図や古文書を紐解き、代々髙木家に伝わる話を織りませながらその歩みを辿ってみました。

秋月藩の御用商人「廣田屋」が起源

廣久葛本舗は、もとは酒造業を営む「廣田屋」という藩の御用商人でした。店主の廣田屋久兵衛の先祖は、大分・宇佐神宮の神官の出で、昔、この地方にあった神社の神主だったとのことです。

後に秋月に移り住み酒造業をはじめ、久兵衛は久留米特産の櫨の実からできるろうそくの製造にも携わっていたようです。

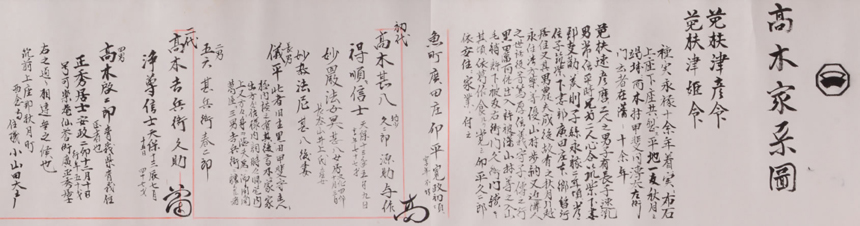

髙木家の家系図によれば、久兵衛には4人の男子がいて、長男は藩主の懐刀として仕え、「葛屋を三男吉兵衛に譲る」という記録が記されています。4男 (エピソード①) はオランダ医学を志して長崎へ、その後、青森に移り住み開業医となっています。

髙木家の家紋

「角切折敷重扇(すみきり おしき かさねおおぎ)」

→エピソード②

髙木家の由緒を示す家系図。黒田家に仕えた長男・儀平の項に「葛屋ヲ三男吉兵衛二譲ル」とある

本葛づくりの製法を学ぶため和歌山保田村で修行

古くから葛は、腹痛や発熱のときに用いる民間薬として知られています。葛は日本各地に自生していますから、農家が農閑期に粗葛のようなものを少量つくり民間薬として利用していたと思われます。

秋月では8代藩主長舒公が殖産・・・つまり、秋月の特産品を産業化して利益を得る政策の一つとして、食用としての本葛製造を奨励したとされています。しかしながら当時は、藩内には誰も本葛をつくる技術などは持っていなかったはずです。それならなぜ、長舒公は本葛づくりを奨励したのでしょうか。

当時は天明の飢饉のまっただなか、藩の財政も厳しく、長舒公は叔父の米沢藩主・上杉鷹山公に倣って殖産興業で財政再建を測ろうと考えのではないでしょうか。他にも、人材育成のための藩校をつくるなど、あらゆることを鷹山に倣って実践しているようです。これは推測の域を出ませんが、葛製造についての何かしらの情報も鷹山公辺りから得ていたのではないでしょうか。

●

御用商人である久兵衛らも藩の政策に協力を惜しまず、久兵衛は当初、界隈の農家から余った粗葛を買い集め、それを精製して本葛をつくってみますが、できあがったものを売り出してみると評判は今ひとつ。これでは藩のお役には立てない、本場の本葛づくりを見て学ぼうと思い上方に赴いたと思われます。

そこで葛問屋を回って産地と品質を調べたところ奈良の「吉野葛」ではなく、紀州和歌山保田村産の本葛の品質の良さに着目。その問屋の店主に生産者を教えてもらい製造元を尋ねます。そこで本葛の作り方を乞うと、親切に作業の様子や手順などを見せてくれたことに感激した久兵衛は、本葛づくりの奥深さに感銘を受けました。これは修行が必要だと思ったのでしょう、懇願して雇人となり修行を積む決心をしたのです。

しかし、当時は現代と違って自由に藩を出入りすることはできません。通行手形などが必要ですし、ましてや他藩に長く滞在するとなれば、しかるべき理由を挙げてそれぞれの藩への届け出と許可が必要になります。また、他藩でも同じ特産品をつくることが最初からわかっていて修行を受け入れることには少し違和感を覚えます。

つまり、諸々の問題をはらみながらも事が順調に進んだことを考えると、久兵衛の本葛づくりの修行に関しては秋月藩の期待を込めたバックアップ、あるいは藩命に近い指図など、藩が率先して動いていたのではないかと推察されます。残念ながら記録は残されていないため真実はわかりません。

髙木家に残る葛製造の覚え書き「保田葛製造書」

「久助」とは良質な葛の呼称

久兵衛が保田村でいつ頃、何年間修行したか、残念ながら記録がありません。ただ、天明の大飢饉、鷹山公の殖産興業政策、長舒公が藩主になった年、久兵衛の年齢、久兵衛の三男・吉兵衛久助の誕生、さらに料理本に久助葛が登場する年代等を考え合わせると、1795年(久兵衛30歳)から1810年(久兵衛45歳)の間の数年ではなかろうかと推察されます。

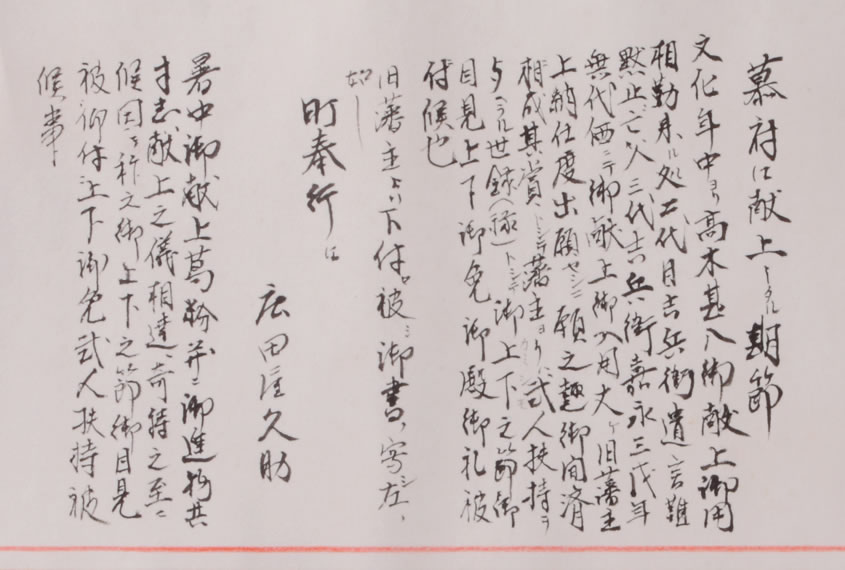

保田村流の本葛製造技術を修得して秋月に戻った久兵衛は、さっそく本葛づくりを始め、文政2(1819)年、廣田屋(現在の廣久葛本舗)を創業したとされます。記録によれば、できあがった本葛粉を藩主に献上したところ大いに賞賛され、その後幕府への献上品となっています。久兵衛(初代久助)もさぞかし胸をなでおろしたに違いありません。

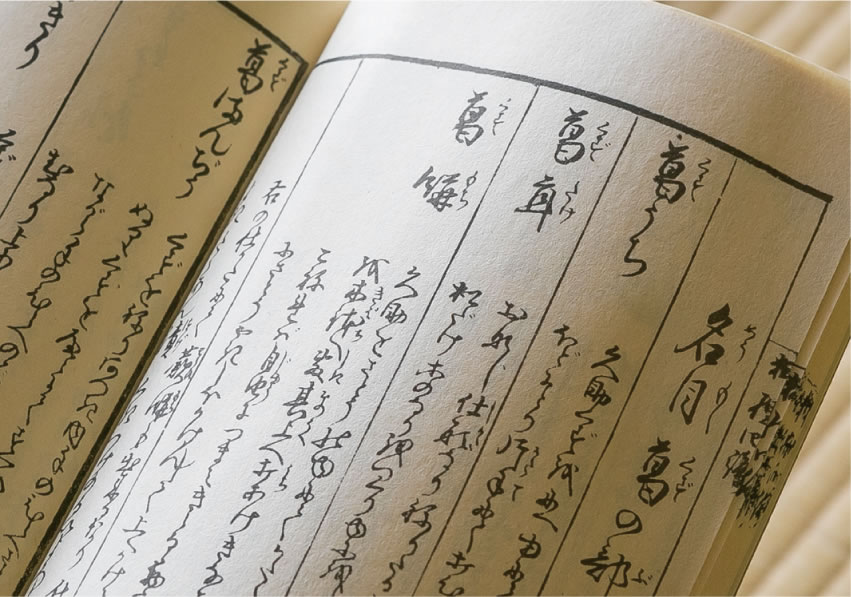

また当時、葛といえば京都の朝廷に納めていた「吉野葛」が知られていたため、久兵衛(初代久助)は、関西を飛び越えて江戸に販路を求めました。やがて江戸市中の菓子職人などの間で評判となり、「久助といえば葛のこと」と認識されていました。江戸の文化が花ひらく文化・文政の時代に発行された料理本にも「久助」の名がたくさん出てきます。

髙木家の家系図によれば、天保5(1834)年4月、上方から来た職人を廣田屋に寄宿させる旨の役所への届け出の記述が残っています。髙木家では、先々確かな品質の葛をつくり続けるため、保田村辺りの葛づくり職人を秋月に呼び寄せたと伝えられていて、家系図に記述されている記録はそれを示すものと思われます。(エピソード③)

万延元年(1860)、江戸幕府より日米修好通商条約の批准書の交換のため米国ワシントンに向け使節団が渡米しました。勝海舟や福沢諭吉、ジョン万次郎らを乗せた咸臨丸が、太平洋を横断したことは有名な話です。そのときの食料リストの中に「久助葛粉 4升」という記述がありました。(浜田義一郎著・「江戸たべもの歳時記」 中公文庫刊)「味噌」「醤油」「椎茸」など30数項目記された他の食材は、全て原料名で書かれている中で、「久助葛粉」だけは本来は商品名ですが、やはり「久助とは葛のこと」という認識だったのでしょう。また、葛は味噌や醤油と同様に和の食材として不可欠な存在だったこともうかがえます。

江戸時代の料理指南書、葛の部には「久助」の文字がある(和仁晧明先生提供)

ここで時系列を整理してみましょう。

長舒公が藩主になったのが天明5年(1785)、鷹山公が『かてもの』を刊行したのが享和2年(1802)、長舒公の逝去が文化4年(1807)、廣久葛本舗の創業が文政2年(1819)、天保5年(1834)には保田葛づくりの職人を雇い入れ、天保13年(1842)5月に久兵衛(初代久助)が、その2ヶ月後に2代目久助が相次いで逝去。3代目の久助は23歳の若さで店を継いだことになります。

嘉永3年(1850)、その3代目久助のとき、長年にわたる功績として藩より二人扶持を与えるという記録が残っています。これは、藩の財政再建の一助になったことに対する評価であったと伝えられています。

藩の後押しがあってとはいえ、商家の大黒柱であった廣田屋久兵衛(初代久助)が一大決心をして本葛づくりを習得し、その苦労が実ってついには幕府への献上品となり、藩の財政を潤す産業にまで成長し、さらに現在まで秋月の特産品として全国にその名が知られていることは、まさに秋月の誇りであると言っても過言ではありません。

商家の大黒柱であった廣田屋久兵衛(初代久助)が、一大決心をして葛づくりを習得し、その苦労が実ってついに幕府への献上品となり、藩の財政を潤す産業に成長し、秋月の特産品となって現代まで受け継がれてきたことは、時代を超えて賞賛されるべき偉業と言えるでしょう。まさに上杉鷹山の『為せば成る』の言葉が聞こえてくるようです。

幕府献上の顛末を記した文書の写し

廣久葛本舗に今も残る江戸時代弘化2(1845)年の台帳

~江戸から明治へ~

江戸時代は、黒田家秋月藩の庇護の元、もっぱら葛粉を製造して藩に納入するだけで商売が成り立っていましたが、明治になって体制が変わった途端、それまでのようなやり方ではやっていけなくなりました。藩御用達のときは藩が販売を一手に握っていたため独自の販売網が求められるようになり、また、当家の隆盛をみていた近在の商人たちがこぞって葛製造に乗り出し、当家の分家筋までが独自に葛の事業を起こすなど、当時、秋月には7、8軒葛屋が乱立し、商いの環境は厳しさを増すばかりでした。

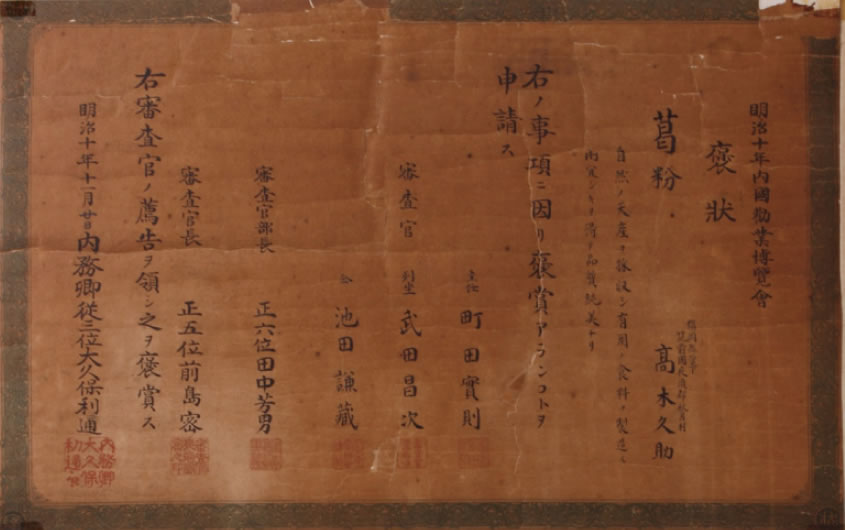

内務卿従三位大久保利通より賜った褒状

明治10年、4代目久助のとき、内國勧業博覧会に出品した折に「自然ノ天産ヲ採収シ有用ノ食料ヲ製造 宜シキヲ得テ品質純美ナリ」と久助葛が賞賛され、当時の大久保利通(内務卿従三位)の名で褒状を賜りました。

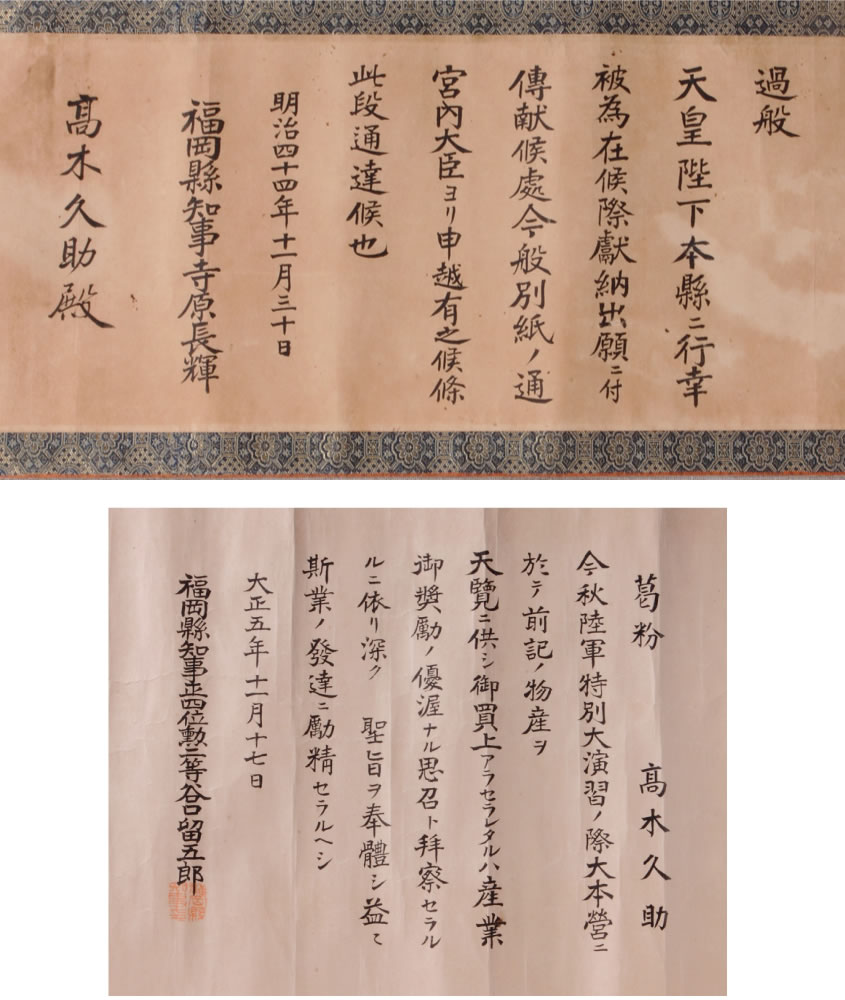

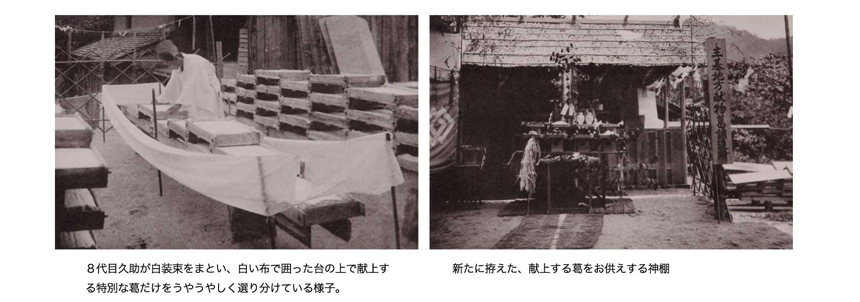

名実ともに地域一番の品質と信頼を誇ってきたことから、明治44年、7代目久助のとき、天皇陛下の福岡県行幸の折の献上品として久助葛を献納する栄誉に浴し、また、大正5年11月には陸軍の秋の特別大演習の際に、大本営に久助葛をお買上げいただくなど地域の発展に尽力してきました。

~昭和の歩み~

昭和初期のラベル

昭和天皇御在位の大嘗祭の献納品

現在の秋月本店の正面左奥には、「主基地方献物葛調進所」と書かれた大きな木の札と、その横に白字で「白嶽葛粉」と書かれた板看板が並んで掛かっています。

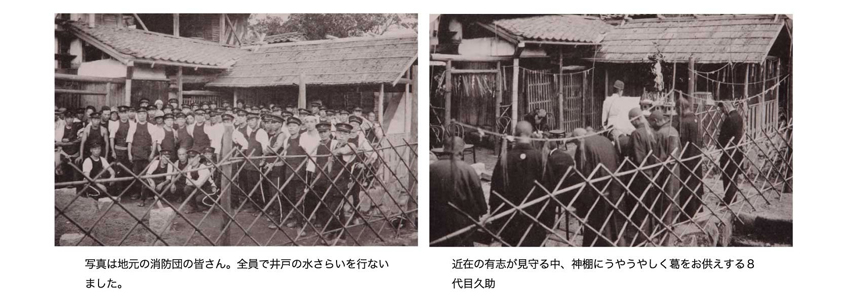

これは、昭和天皇御在位の折には、大嘗祭に献納する米をつくる地が決められます。それが京都御所より東であれば「悠基(ゆうき)」、西であれば「主基(すき)」地方と呼ばれ、九州福岡の早良(現在の福岡市早良区脇山)が主基田に選ばれました。その折に、主基米と一緒に秋月の久助葛と川茸が献品として供されたことを示す貴重なものです。大嘗祭に奉納される献品は、古代より御所の「定」により決まるとされ、久助葛は大いなる名誉を授かりました。(エピソード④)

店内には「宮内省御用達」の看板があります。現代の宮内庁御用達と違い、かつての御用達は日本国憲法の下で正式に許可されたものだけが名乗れる制度で、その選定には厳しい条件があったようです。久助葛は、皇室の方々がご来県の折に何度となく献品とされて来ました。

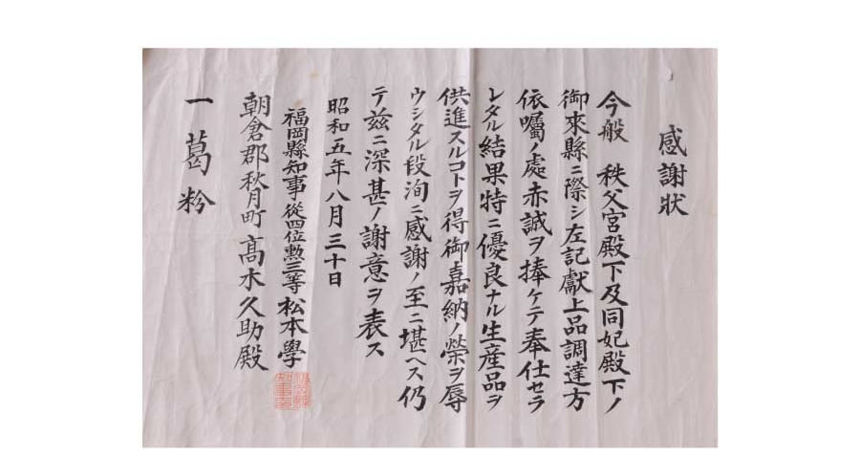

昭和5年 秩父宮殿下・妃殿下が福岡県にご来県の際に葛粉を献上した旨の書面

日本の高度経済成長期、訪れた転換期

8代目から9代目にかけての頃、当時は一時「髙木久助商店」と称していました。戦前から戦後にかけて、東京の有力菓子屋や料理屋に業務用の葛を納入していましたが、1950年代後半、経済の高度成長によって日本人の生活が豊かになると、それまでの衣食住のスタイルが一気に洋風化していきます。すると和菓子は洋菓子に、和食は洋食に取って代わり、大口顧客の葛粉の需要が激減していきました。

大量生産、大量販売によるコストの低下が始まるのもこの頃からです。あろうことか、業務用の葛粉については値段が十分の一程度の「イモでんぷん」で代用されるのが当たり前に。それは現在も続いており、堂々と「本葛」とうたいながら内容成分は「甘藷でんぷん」を混ぜている製品が巷に溢れていて、消費者を混乱させる原因になっています。

悪いことは重なり、自生の葛に恵まれていた秋月からその葛根が枯渇し始めました。葛は人工的に栽培してもデンプンをたっぷり蓄えた太い根は育ちません。製造、販売の双方の環境、条件が変わりはじめ、髙木家の将来に暗雲が立ちこめました。

逆転の発想から生まれた「葛湯」

葛を取り巻く変化が著しいさなか、本物の本葛をつくり続け老舗の看板を守り抜いてきた8代目が逝去。事業の勢いは削がれ50人ほどいた従業員は次第に離れていき、家族だけでやりくりするという厳しい状況に追い込まれました。

事業を受け継いだ9代目久助は、「自分の代で葛屋をやめられん」と、この難局を乗り切るため打開策を模索します。当時はスーパーマーケットが台頭し始めた時代。そこで、当時流行ったふりかけの容器を真似たものに葛粉を入れて地元のスーパーで売ってみますがパッとせず、それどころか「本葛は儲からない」と問屋から突き放されるようになりました。

そこで9代目は、問屋に降ろすのではなく直接消費者に販売するための商品を模索します。試行錯誤のうち、葛粉に砂糖を混ぜて固め、お菓子の落雁のようにして1個1人前、それにお湯を注いで溶かして飲む即席の葛湯を考案しました。ちょうど、カップにお湯を注ぐだけの即席めんが登場し、電子レンジの普及もあって、簡単に食べられる食品というスタイルが受けて大好評を博しました。

次にショウガをすって乾燥させた粉を葛粉に混ぜ合わせた葛湯を発売。同時にそれらが数個分入る小袋に入れて売り出だすとさらに話題となり、飛ぶように売れるようになりました。(エピソード⑤)店には活気が戻り、袋詰めは家族全員で深夜に及ぶことも。その後も抹茶やあずきを混ぜものを追加し、今に至る葛湯の原点となりました。

鹿児島県鹿屋市に自社工場を建設

秋月では葛根が不足するようになり、8代目の頃から葛を仕入れるために九州各地に出かけ、地元の人たちと交流を重ねてきた9代目は、半製品(粗葛)まで仕上げる本格的な自社工場を作る決心をします。場所は大隅半島の中央部、串良町に約3,300平米の土地を求めると、さっそく工場建設に取り掛かりました。

現場の建設には葛づくりに関して経験があり、同時に工場をつくる専門知識のある者に当たらせたのですが、完成した生産ラインでは本葛づくりができないというお粗末。聞けば、甘藷でんぷんを使った葛づくりの仕様で作ったが、葛根も同様の仕様でできるものと思っていたということがわかりました。甘藷と葛根では大きさから違う、繊維の硬さが違う、鹿屋は福岡秋月からは遠いため他人任せになってしまったこともあり、仕方なく9代目は工場を壊し一から作り直すことにしました。ちょうど大学を出たばかりの長男(10代目久助)をその年の秋、現地に送って監督させることにしました。

どうにか稼働にこぎつけ、工場が軌道に載るまでには4年近い月日を費やしましたが、懸案だった原料確保の課題はひとまず解決しました。

9代目から10代目へ、突然の継承

鹿児島新工場が順調に軌道に乗った1999年夏のこと、9代目久助は66歳の若さで突然、逝去。まったく予期せぬ出来事に、否応なく後を継ぐことになった10代目(現・久助)は、いきなり試練に立たされます。現場では怒鳴られるばかりで、本葛づくりに関しては一度たりとも9代目の教えを受けたことがありません。また、髙木家の葛づくりは一子相伝、作り方を記した書物などもありません。ひたすら現場で覚えるしか方法はありません。途方にくれたという10代目久助は、「先代が、これまで守り通した伝統を私が止めるわけにはいきません。そこに9代目がいるような感覚を持ち、髙木家伝来の本葛づくりに立ち返り試行錯誤するうちに、いかに伝統的製法が重要かということに気づき、それから苦心惨憺の末、ようやく9代目に勝るとも劣らない本葛ができるようになりました。ずっと9代目のつくった本葛を間近で見続けてきた私の母が、『9代目を超えた本葛ができたね』と言ったことがあります。それは私の大きな自信になりました。先代のつくったものを超えてこそ進歩であり、新たな歴史を築いていくことになると思います。これからも“本物”の素晴らしさを多くの人に提供する葛の伝道師として、限りなく伝統的製法にこだわって精進していきたいと思います」と強い決意を胸に本葛づくりに臨んでいます。

葛の伝道師として本物を伝える

本葛づくりは晩秋から始まるため、10代目久助は毎年11月から翌年の4月頃まで、深閑とした森に囲まれた鹿児島工場に泊まり込んで本葛づくりに専念しています。

「原料の寒根葛は自然の中で育ったものなので一本一本、性質が違います。砕いた時の繊維の状態や絞り汁の色の具合、また、気温や湿気、風の強さなど、天候も葛づくりに影響しますので、常に五感を研ぎ澄まし、勘と感性を働かせていないといい本葛にはなりません。勘に頼ってつくるまさに職人技のため、バブルのときには時代遅れも甚だしいと揶揄されたこともありました。

しかし、それが一子相伝の“極意”であり、それを続けて行くことが本葛づくり職人としての私の使命だと思っています」と、製造の現場に立つことの重要性を語ります。長い時には半年間、鹿児島工場に滞在し、戻るとすぐに葛の伝道師として販売に向けての企画や催事に追われるというのが10代目久助の1年です。

築260年の風格ある秋月本店の店内には、刃物で切りつけたような跡が残る柱があります。明治の初め、この地方が大旱魃に見舞われた際、年貢の免除を求める「筑前竹槍一揆」のときに農民たちが切りつけた傷跡です。その数年後には明治政府に不満を持つ秋月藩士が挙兵した「秋月の乱」が起き、西南戦争の端緒となります。髙木家は、そうした歴史を横目にしながら今日を迎え、創業時と変わらぬ本葛一筋の商いを貫いています。

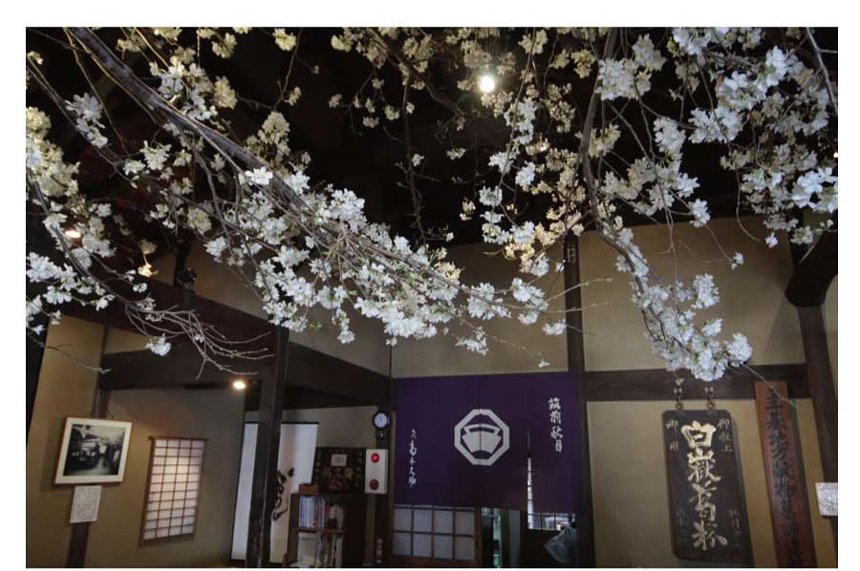

春、大振りの桜の枝を生けた店内。さまざまな歴史が垣間見えます。