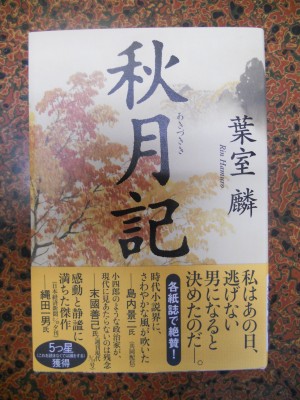

秋月の歴史、伝統、文化、秋月人を紹介して頂きました。

タイトル通り、今、秋月は、静寂に包まれています。

古処さんは、いまだに雪化粧をし、盆地らしく底冷えをする寒さ、身を切るような水の冷たさ

しかし、これも秋月の風物詩です!

この底冷えのする寒さ、身を切るような水の冷たさが、なければ、良質の本葛を作ることが出来ません!

静寂と寒さの中、本葛作りは、熱い日々を送っております!

少しずつですが、庭の紅梅が、点ほどの赤いつぼみをつけ春の足音が、聞こえるようになってきました!

この時期の秋月にも是非、足をお運びください!

お待ちしております!

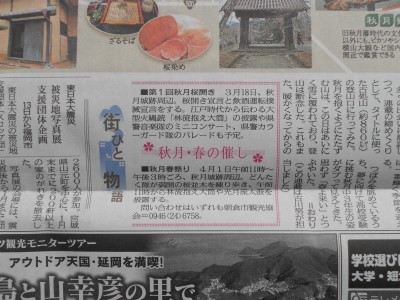

秋月のこれからの行事

3月17日(土曜日)18日(日曜日)19日(月曜日)20日(火曜日) 秋月 葛蔵開き

3月18日(日曜日) 第一回 秋月桜開き

4月1日(日曜日) 秋月桜祭り