秋月和紙さんホームページ http://akizukkiwashi4daime.seesaa.net/

水の音 土の音さんホームページ http://www.ne.jp/asahi/akizuki/mizunone/

秋月和紙さんホームページ http://akizukkiwashi4daime.seesaa.net/

水の音 土の音さんホームページ http://www.ne.jp/asahi/akizuki/mizunone/

昨年出店いたしました!

ホビークッキングフェアに今年も、良い食品を作る会のブースで出店いたしました!

入場者約12万人あまりと大好評でした!

各会社とのコラボで、鈴乃家さんの豆乳と本葛で、葛どうふと稲庭うどんの佐藤養悦さんのちょい麺で葛あんかけちょい麺の

試食をおこないました!

ホビークッキングフェア2012ホームページ

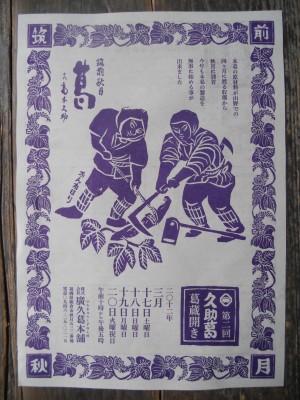

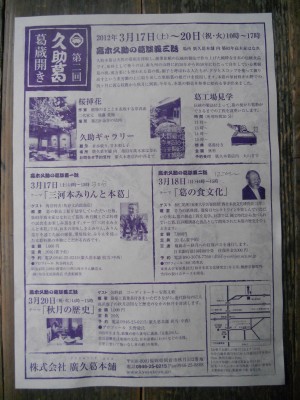

本日、初日17日は、午前九時より神事、葛蔵見学、午後14時から角谷文治郎商店 代表取締役社長 角谷利夫さんによる「三河みりんと本葛」の講演と築80年の高木邸はなれにおいて、本みりん、みかんジュレー葛湯、秋月の郷土料理だぶの試食がおこなわれました。

18日は、葛蔵見学、午後14時から「葛の食文化」ゲスト和仁皓明先生(東亜大学名誉教授「西日本食文化研究会」主宰)概要、さ乃の葛料理、葡萄月セレクトワインをたのしんでいた後は、葛の製造工程を見学、対談では、縄文時代から食べられていた葛、江戸期洒落た食品として開発された本葛の歴史をひもときます。金額7000円定員20名(お陰様で満員御礼になりました。ありがとうございました。)、交通、福岡市から秋月への往復バスを運行致します。日本銀行前午前10時00分発 往復料金3000円(お陰様で満員御礼になりました。ありがとうございました。)

19日は、葛蔵見学

20日は、14時より「秋月の歴史」ゲスト矢野殻さん、コーディネーター安部文範さん、概要、葛桜と葛葉茶付きをいただきながら、近代俳句の巨人高浜虚子の秋月訪問など歴史のなかの秋月を対談いたします。会費1000円、定員20名